《小房子》

维吉尼亚·李·伯顿有一个与众不同的创作习惯,就是她在创作过程中始终遵循“儿童书是为儿童的”这一原则,把孩子们当成了最严厉的批评家,每一本图画书都是与她的儿子们共同完成的。

在曾经担任过凯迪克奖评委、美国著名儿童文学评论家巴巴拉·埃拉蒙(Barbara Elleman)所著的《维吉尼亚·李·伯顿的艺术生涯》(Virginia Lee Burton A Life In Art,2002)一书中,引用了维吉尼亚·李·伯顿这样一段话:“我的第一本书《约尼弗绒布》(Jonnifer Lint),是个关于一粒灰尘的故事。虽然我和我的朋友都认为它相当出色,但却一连遭到了十三家出版社的拒绝,原稿最后又被退了回来。我读给3岁半的儿子听,可还没有读完他就睡着了。这让我教训深刻。从那以后,我总是和我的读者,也就是孩子们一起,为他们而创作。我首先一遍一遍地把作品读给他们听,观察他们的反应,一边根据他们喜欢和不喜欢的地方取舍选择,一边写故事。图画也是一样。”

1943年,《小房子》为她赢得了第一个凯迪克奖,在获奖感言中,维吉尼亚·李·伯顿深有感触地说道:“在我与孩子们的合作创造过程中,我学到了几样东西。首先,一个人决不能‘写低’了孩子们。他们立刻就会感觉到成人的傲慢态度,他们不会去看这种书。此外,他们的看法清晰和尖锐……每一个细节,不管它有多小、多不重要,都必须具有固有的趣味和意义,同时,也必须要符合这本书的总体设计。”

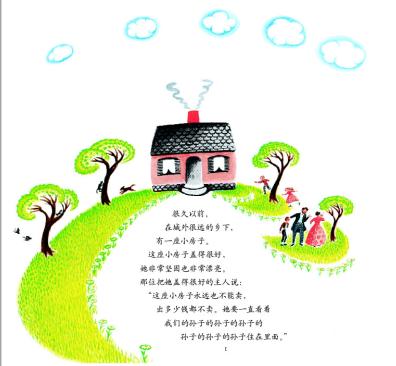

《小房子》问世已经有六十多年了,今天人们谈论它最多的,还是它对现代文明的担忧和批判。急剧膨胀的都市化,宛如一头长驱直入的怪兽,转瞬间就吞噬了小房子、吞噬了丘陵和丘陵上的雏菊和苹果树……在这个故事里,小房子是大自然的象征,是现代文明的牺牲品。即便是结尾,尽管小房子得救了,重新在一片长着小雏菊和苹果树的丘陵上找到了归宿,但还是留下了一个悬念,不是吗?又有谁能保证它永远不再被现代文明所吞噬呢!所以我们要说,这是一个美丽的故事,也是一个弥漫着悲哀的故事。

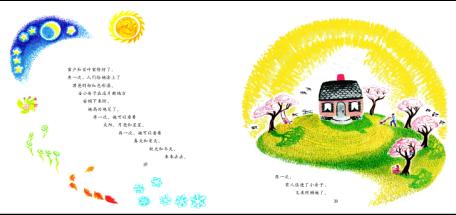

回归大自然,在今天已经成了许多人的梦想。当年曾有人问维吉尼亚·李·伯顿:“你这个故事的主题,是说我们越远离自然和在自然中的简朴生活,我们越不幸福吗?”她回答得十分肯定:“我乐意把它作为这本书传递的一个信息。” 维吉尼亚·李·伯顿是一个热爱自然的人,在这本小书里,她用最朴素的文字和最明艳的水彩,讴歌了一幅正在远逝的乡村美景。开头一上来就是七个连续的画面——粉红色的小房子、开满雏菊的绿色丘陵,日月星辰,然后是色彩分明的四季,明媚、恬静而又透出一种田园牧歌般的感觉。不知她是否受到了美国自然文学之父梭罗的《瓦尔登湖》的感召?反正如今,世上是已经绝少有人肯为孩子们画这种安安静静的图画书了。

有人说维吉尼亚·李·伯顿的家,就是《小房子》里那座四周长满雏菊和苹果树的小房子,其实不是。她住的是一座木瓦板屋顶的二层楼小房子,不是书中的那个中央有一个大烟囱的样子。不过,她和丈夫刚买下这座房子时,为了避开噪音,确实把房子朝马路后面整整移动了五百多米,移到了一片长着老苹果树的丘陵上。而且,她确实还在房子的四周种满了雏菊。

正是这次搬迁,给了她创作《小房子》的灵感。

维吉尼亚·李·伯顿说,创作这本书最困难的是如何用孩子能够理解的语言,传递出历史的时间、也就是时间推移的概念。当然,她最后还是找到了一种深入浅出的表现方式,开始是一天(太阳升起又落下),接着是一个月(从新月到残月),然后是一年(从春天到冬天),就这样地循序渐进,让孩子理解了一个都市在一个世纪中的成长过程,获得了都市化的概念。

小房子也被作者赋予了人的特征和情感,被拟人化了,它会好奇,会孤独,也会恐惧和快乐,这都是孩子们能识别的情感。乍看上去,小房子前后似乎都是一个表情,但如果对比,还是能看出它表情的变化的。比如,当人们在小房子前面开挖道路时,它脸上就是一副惊诧的表情:“要发生什么事情了呢?”要说最明显的,还是倒数第2页,当小房子逃离了乌烟瘴气的大都市,重新回到大自然的怀抱时,它幸福地笑了。注意,这里作者故意把它门口的台阶画成了弯弯的曲线,好像在笑一样。不仅是表情,作者还用从亮丽到灰暗,再到亮丽的色彩对比,恰如其分地反映了小房子的心境。

这本书还有一个特点,就是它的画面装饰性极强,而且绝少直线,常常是一个椭圆套着一个椭圆,比如开头的几页,一个个椭圆形的丘陵连绵不断,连道路、云彩、栅栏,甚至连树梢都是椭圆形的,跃动着一种柔和而又抒情的舞蹈感觉。这或许与维吉尼亚·李·伯顿曾经是一位舞者不无关系吧!

巴巴拉·埃拉蒙说《小房子》是维吉尼亚·李·伯顿图画书创作的一个顶点,这个评价一点也不过分。

维吉尼亚·李·伯顿一生的作品并不多,她的作品都是为她的两个儿子创作的。随着儿子的长大,她对于图画书的兴趣很快就减退了。虽然她一生只为孩子们留下来七本图画书,但她却被公认为是二十世纪美国最具代表性的图画书作家。